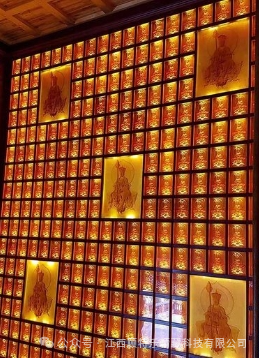

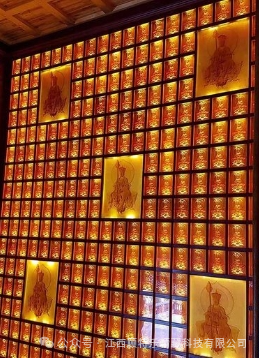

在生命的尽头,我们怀着最深的敬意与不舍,为逝者寻觅一处安息之所。骨灰存放架,承载着这份厚重的责任,成为连接阴阳两界的温情纽带。它以庄重而肃穆的姿态,守护着每一位逝者的尊严,让他们在宁静中得到永恒的安息。每一个细节都经过精心设计,每一道工艺都饱含着对生命的敬畏,只为给逝者一个温馨的归宿,为生者一份心灵的慰藉。

骨灰存放架,采用高强度的防火、防潮材质,精心打造稳固架构,无惧岁月侵蚀与意外惊扰。其坚固的结构,如同坚实的堡垒,为逝者提供最可靠的保护。即使面对火灾、地震等极端情况,也能确保骨灰安然无恙。严格的质量把控,确保每一个环节都符合高标准,从材料的选择到工艺的执行,都力求做到尽善尽美,只为让您放心地将亲人的骨灰托付于此。

与传统的墓葬方式相比,骨灰存放架更加环保节能。它占用空间小,大大减少了土地资源的浪费,同时也避免了对环境的破坏。采用环保材料制作,无污染、无毒害,符合当前绿色环保的发展理念。不仅如此,其设计还充分考虑了通风和采光等因素,为逝者营造一个舒适、自然的安息环境,也为地球的可持续发展贡献一份力量。

骨灰存放架为逝者家属提供了便捷的祭拜方式。配备了专门的祭拜台、鲜花摆放区等设施,方便家属随时前来缅怀亲人。其人性化的设计,还体现在存取骨灰盒的便捷性上,让家属在祭拜过程中感受到贴心的关怀。此外,一些骨灰存放架还采用了智能化管理系统,家属可以通过手机 APP 等方式,随时了解骨灰存放的情况,让思念更加触手可及。

我们深知每个客户的需求都是独特的,因此提供个性化的定制服务。无论是存放架的规格、颜色、样式,还是装饰细节,我们都能根据客户的要求进行定制,以确保骨灰存放架能够与周围环境相协调,满足客户的个性化需求。无论是现代简约风格,还是传统古典风格,我们都能为您打造出独一无二的骨灰存放架,让它成为逝者专属的安息之地,也成为生者情感的寄托之所。

ERP

ERP